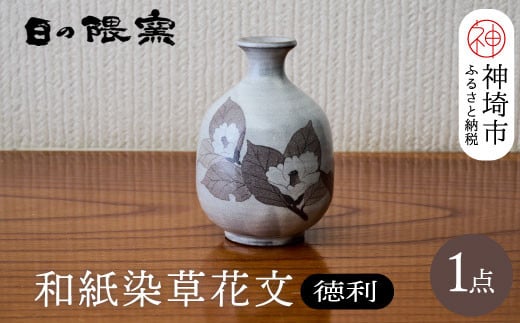

和紙染草花文徳利 【日の隈窯 和紙染 和紙 佐賀 陶器 粉引き 鉄絵 窯元 陶芸作家】(H025123)

寄附金額

30,000円

これより先はHISふるさと納税のサイトを離れ、ふるさとチョイスのサイトに移動します

これより先はエイチ・アイ・エスが運営するサイトではございません。「ふるさとチョイスへ移動」ボタンよりお進みください。

地元で産出する土や絵の具を使用して、和紙を使って身近な草花を描き、使いやすく味わい深いものとしています。

※手作りのため、模様や形は異なる場合があります。絵柄はこちらで選ばせていただきます。在庫がない場合は三か月程度お待ちいただく場合があります。

※総務省の通知に従い、神埼市民からの寄付に対しましては返礼品を発送しておりません。

※寄付申込のキャンセル・返礼品の変更・返礼品の返品はできません。あらかじめご了承ください。

※返礼品の配達ができず神埼市へ返却されてきた場合につきましては、返却料+再配達料は寄付者様のご負担となります。また、生鮮食品など返礼品によっては再配達ができない場合があります。あらかじめご了承ください。

※返礼品到着後、すぐに状態をご確認ください。

万全を期して返礼品をお届けしていますが、万が一不備等があった場合は、

返礼品到着から2日以内に、写真(画像)を添付のうえ、問い合わせ先の電子メールアドレスまでご連絡ください。

日数が経過したものに関しましては、ご対応いたしかねますので、ご了承のうえお申し込みください。

【検索ワード】

日の隈窯 和紙染 神埼市 和紙 佐賀 陶器 粉引き 鉄絵 草花 窯元 陶芸作家 徳利

お礼の品について

容量

- 徳利×1(径10cm×高さ13cm程度)

事業者

- 尾崎焼 日の隈窯

お礼の品ID

- 4784930

お申し込みについて

申込条件

- 何度も申し込み可

発送期日

- 決済から7日程度で発送

配送

- 常温便、別送、包装、のし、時間指定

お礼の品に関するお問い合わせ先

尾崎焼は和紙染という技法が主体です。地元産の土、釉薬、絵具を使い、白土を碾いて土に混ぜ、絵付けを行います。

私たちは使いやすく生活を潤いのあるものにする器作りを心がけ創意工夫をしております。

日の隈山の草花をモチーフにし、それを丁寧に写し取り意匠を凝らす作品。その作品は非常に温かみがあり、気品が漂う一品です。

窯元である勝田文博氏を含め家族4人で行う作品をづくり。

文博氏は数々の展覧会に出品する日本工芸会の正会員。

妻、充子氏は現代陶芸展の作家として活動し現在は家族のアドバイザー。

長男、慎氏は料理人の経験を活かし盛り付けを考えた食器づくり。

長女、恵里沙氏は西部伝統工芸展に精力的に出展し型絵染の技術で器のデザインを工夫。

現在はアクセサリーや文具にも挑戦して新たな陶器の領域を開発している。

別名西郷富士と呼ばれる日の隈山の山麓に窯を構え、県立川上金立自然公園の特別保護区である日の隈公園の自然に恵まれた環境で作品づくりに励んでいます。日の隈山は奈良時代から通信、伝達手段として烽(のろし)が置かれていました。

すぐそばの日の尺池では県内でも貴重なカヌーの練習場となっており高校生を中心に多くの有望な選手を輩出しています。

19歳から焼き物を学び始め23歳で和紙染の師匠である江口勝美氏(佐賀県重要 無形文化財)の門を叩き、今日まで40年以上焼き物作りに携わってきました。

29歳で独立し日の隈窯を開窯して35年以上、豊かな自然の中で生き方や自然に対する考えが変わりました。素材の特性を活かすことや題材となる美しい草花を深く観察することで、皆さんの心を癒し生活を豊かにする魅力的な器を作れればと思い日々制作しています。

尾崎焼は「元寇」の際に捕虜が伝えたとされています。しかし700年以上の歴史を持ちながら、昭和初期に途絶えてしまいました。

しかしこの尾崎焼の技術を復興し、現代の生活に生きた尾崎焼を目指しております。

現在、伝統的な尾崎焼の窯である「そら窯」を復元して復興を図るとともに、現代に合う新しい器として「尾崎焼」の花器や香炉などを制作し、同時に古来の手焙り火鉢や、茶道具も制作し、多くの方に生活の中で愛用して頂けるように日々努力しています。

こだわりポイントをご紹介

尾崎焼は和紙染という技法が主体です。地元産の土、釉薬、絵具を使い、白土を碾いて土に混ぜ、絵付けを行います。

私たちは使いやすく生活を潤いのあるものにする器作りを心がけ創意工夫をしております。

日の隈山の草花をモチーフにし、それを丁寧に写し取り意匠を凝らす作品。その作品は非常に温かみがあり、気品が漂う一品です。

わたしたちが作っています

窯元である勝田文博氏を含め家族4人で行う作品をづくり。

文博氏は数々の展覧会に出品する日本工芸会の正会員。

妻、充子氏は現代陶芸展の作家として活動し現在は家族のアドバイザー。

長男、慎氏は料理人の経験を活かし盛り付けを考えた食器づくり。

長女、恵里沙氏は西部伝統工芸展に精力的に出展し型絵染の技術で器のデザインを工夫。

現在はアクセサリーや文具にも挑戦して新たな陶器の領域を開発している。

こんなところで作っています

別名西郷富士と呼ばれる日の隈山の山麓に窯を構え、県立川上金立自然公園の特別保護区である日の隈公園の自然に恵まれた環境で作品づくりに励んでいます。日の隈山は奈良時代から通信、伝達手段として烽(のろし)が置かれていました。

すぐそばの日の尺池では県内でも貴重なカヌーの練習場となっており高校生を中心に多くの有望な選手を輩出しています。

わたしたちが歩んできた道

19歳から焼き物を学び始め23歳で和紙染の師匠である江口勝美氏(佐賀県重要 無形文化財)の門を叩き、今日まで40年以上焼き物作りに携わってきました。

29歳で独立し日の隈窯を開窯して35年以上、豊かな自然の中で生き方や自然に対する考えが変わりました。素材の特性を活かすことや題材となる美しい草花を深く観察することで、皆さんの心を癒し生活を豊かにする魅力的な器を作れればと思い日々制作しています。

わたしたちの想い

尾崎焼は「元寇」の際に捕虜が伝えたとされています。しかし700年以上の歴史を持ちながら、昭和初期に途絶えてしまいました。

しかしこの尾崎焼の技術を復興し、現代の生活に生きた尾崎焼を目指しております。

ふるさと納税でこんなすてきな変化が生まれています

現在、伝統的な尾崎焼の窯である「そら窯」を復元して復興を図るとともに、現代に合う新しい器として「尾崎焼」の花器や香炉などを制作し、同時に古来の手焙り火鉢や、茶道具も制作し、多くの方に生活の中で愛用して頂けるように日々努力しています。