K-211 薩摩錫器 銘々皿 木の葉&カエル《メディア掲載多数》【薩摩錫器工芸館】霧島市 鹿児島 伝統工芸品 錫製品 錫製 錫 日用品 皿 蛙 ギフト 贈答 贈り物 プレゼント

寄附金額

60,000円

これより先はHISふるさと納税のサイトを離れ、ふるさとチョイスのサイトに移動します

これより先はエイチ・アイ・エスが運営するサイトではございません。「ふるさとチョイスへ移動」ボタンよりお進みください。

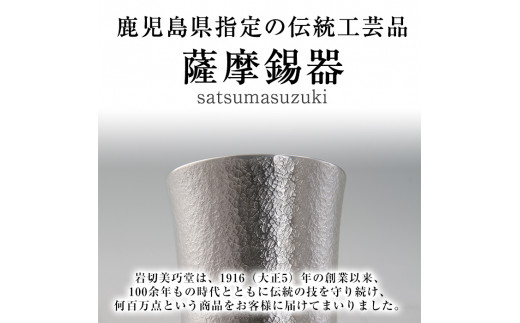

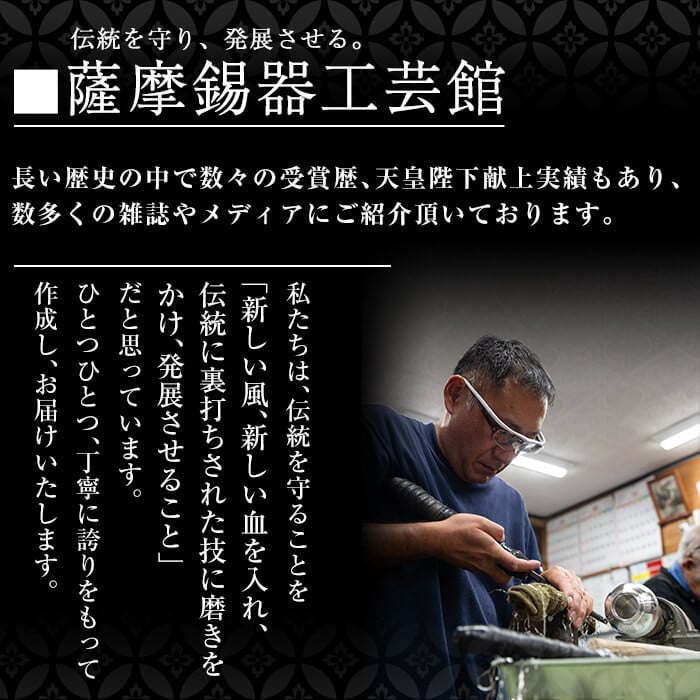

《100年以上の老舗店・薩摩錫器工芸館》

★令和元年かごしまの新特産品コンクールで、鹿児島県貿易協会会長賞を受賞しました★

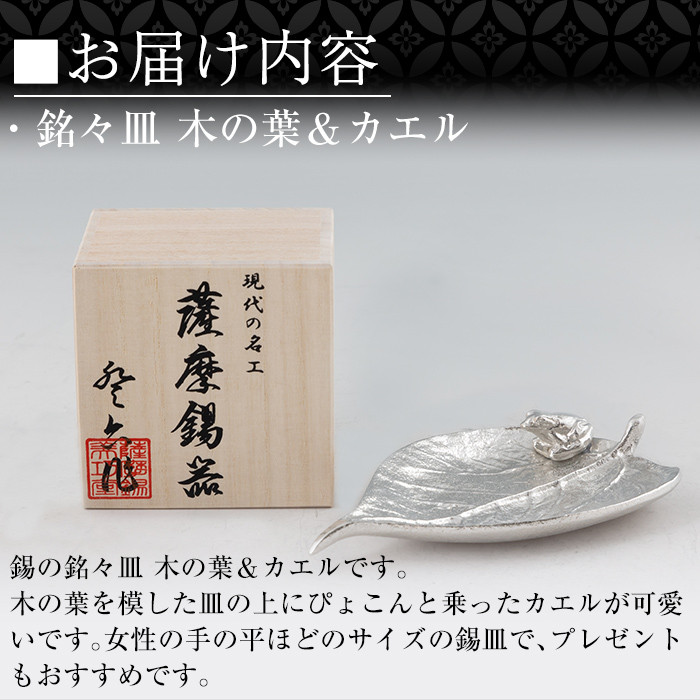

錫の銘々皿、木の葉&カエルです。

木の葉を模した皿の上にぴょこんと乗ったカエルが可愛いです。

女性の手の平ほどのサイズの錫皿で、複数枚でのご注文・プレゼントもおすすめです。

ご自宅でのご使用はもちろん、贈り物としても喜ばれるおすすめの一品です。

薩摩錫器工芸館 株式会社

0995-45-0177

霧島市 鹿児島 伝統工芸品 錫製品 錫製 錫 インテリア 線香 お香 ギフト 贈答 贈り物 プレゼント

お礼の品について

容量

-

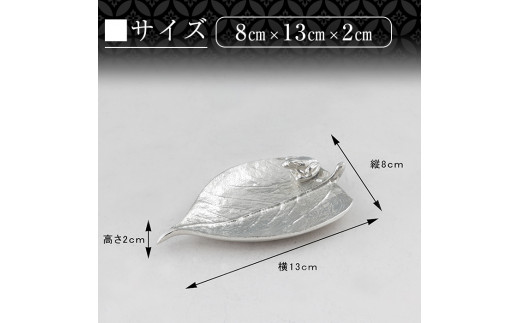

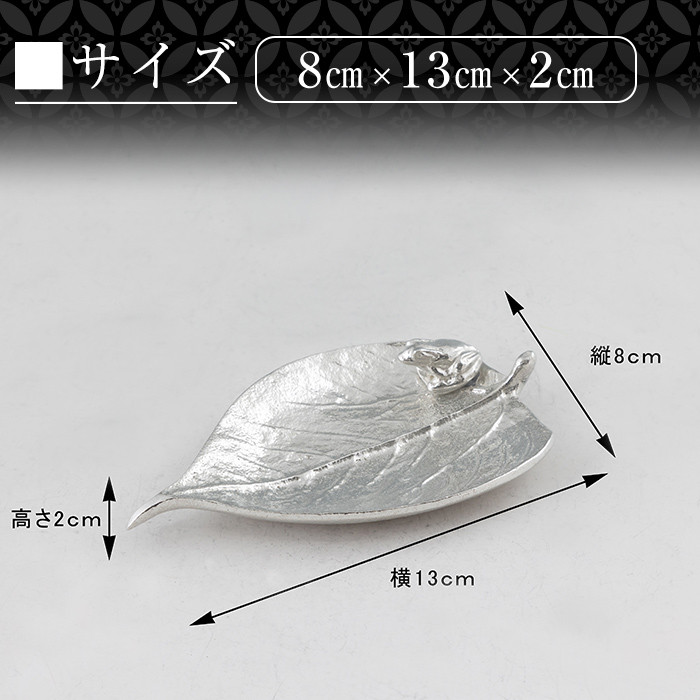

【サイズ】

縦:8cm

横:13cm

高さ:2cm

事業者

- 薩摩錫器工芸館

お礼の品ID

- 6239138

お申し込みについて

申込条件

- 何度も申し込み可

申込期日

- 通年

発送期日

-

寄附完了から1~3ヶ月以内に発送いたします

配送日時の指定は出来かねますので、ご了承くださいませ。

※お申込みが集中した場合や、年末年始(11月~翌年2月)を含む繁忙期には、通常よりもお届けまでにお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

配送

- 常温便、別送

お礼の品に関するお問い合わせ先

事業者の紹介動画はコチラをクリック!!

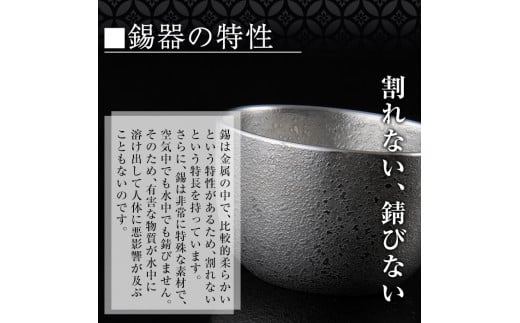

薩摩錫器(さつますずき)の特色

錫は『割れない』『さびない』ことから縁起の良い金属です。

一生ものの伝統工芸品『薩摩錫器』を是非、ご自身・家族・友人などにプレゼントしてください♪

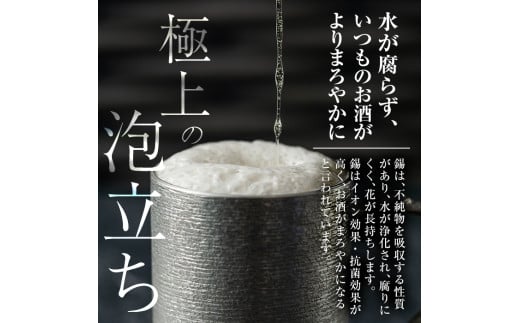

錫器は焼酎・ビールなどに最適!

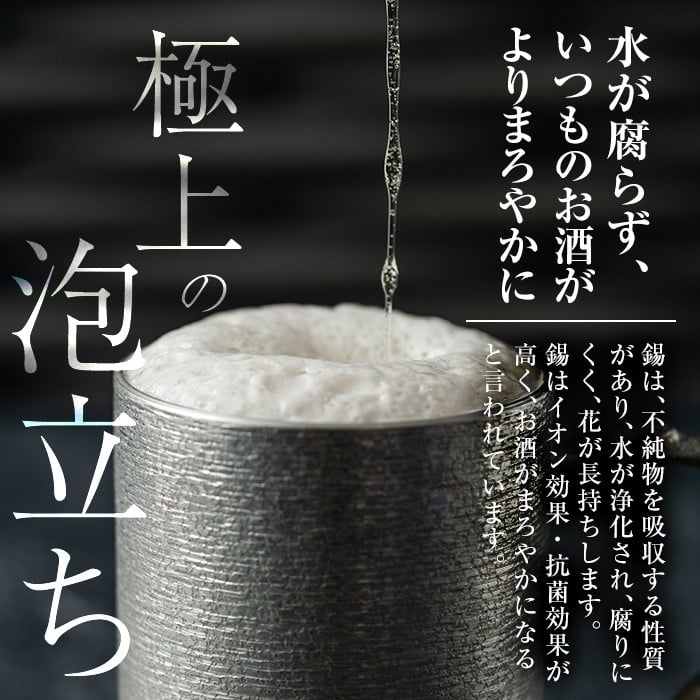

錫は分子が粗いため不純物を吸収する性質があり、水を浄化するといわれ、水は腐りにくく花が長持ちします。

また、イオン効果・抗菌作用も高く、酒がまろやかになるといわれ、現在も焼酎工場で蒸留器の管に使われています。

ぜひ焼酎やビール等で普通の食器と飲み比べてください!

お手入れ方法・使用上の注意

【お手入れ方法】

ご使用後は食器用洗剤で洗い、よくすすいでから、十分お拭き取りください。

光沢が鈍ったときには、半練りの歯磨か砥の粉(とのこ)を水でとき柔らかい布で拭き取ってください。

それでもとれない汚れは、重曹を水でといて拭いてください。

【使用上の注意】

直接火にかけてのご使用は避けてください。

電子レンジ・冷凍庫の使用はできません。

薩摩錫(さつますず)の歴史

錫山は、江戸時代はじめ八木主水佑元信によって錫鉱が発見されてから、錫の産出地として大変なにぎわいをみせました。 現在は石碑などがたっているばかりで、当時のにぎわいを見ることはできません。 しかし、鹿児島の中心部から遠く離れ、標高三百六十メートルの高地にある錫山には、今も露天掘跡や山師(鉱夫)たちの住居の石垣、錫山にある坑内で使用されたというランプなどが残されています。 八木元信は、一六五五(明暦元)年、四十一歳のとき錫鉱を発見し、開発した人です。 元信は、はじめ自分の力でこの錫鉱を開発し、税金として運上金を島津氏におさめていました。その後、一七〇一(元禄十四)年に島津氏の経営に移り、天保年間には年平均十一.五三トンの錫が産出され、藩の大きな収入源となりました。 ここで働く鉱夫を山師といい、産出量が「十万斤」時代といわれた一八五四(安政元)年頃は三百人もの山師が働いていました。それも遠く県外からやって来た人たちで、大へんにぎわったといいます。 現在、錫山には、錫鉱に関係ある史跡に次のようなものがあります。

(1)錫鉱発見の碑

錫山発見から三百年を記念して、昭和三十一年に地福山にたてられたものです。近くには錫鉱の露天掘りの跡もあります。

(2)錫山の発見者八木元信の墓

八木元信は、桓武天皇の流れをくむ八木家初代光盛より九代目にあたるといわれ、藩の勘定奉行をつとめました。一六七一(寛文十一)年に亡くなり、西谷墓地の墓石には「安全院殿盛淳籌大居士」の法名が刻まれています。

(3)手形所跡・御蔵跡

錫山公民館の広い敷地の中に手形所跡という石碑がたっています。手形所は最初、東谷の御座元にあったので御座ともよび、金山奉行、書役などの役人がつとめていた役所でした。 御蔵跡は米や錫を保管するための倉庫のあったところで、この倉庫には年七五〇石の米が田布施の與下倉から運ばれ、鉱山で働く人たちに支給されました。

(4)大山祇神社・立神神社

錫鉱の発見者八木元信がたてた神社で、大山祇神社は鉱山の神である大山祇命を祭り、毎年、十月十九日には奉納すもうが行われ、三百年の歴史があります。立神神社は鉱山で働く人たちの幸せを願って、最初は立山岳に建てられ、一七五二(宝暦二)年、現在地に移されました。

(5)女郎墓

錫山中学校の裏手に、女郎墓といわれる墓があります。錫山で古くから歌われている石刀節(石当節)の中にも出てきますが、彼女たちにまつわる話はほとんど残っていません。

(出典:「鹿児島市の史跡めぐりガイドブック-四訂版-」鹿児島市教育委員会・平成11年3月発行)